UNIVERSITY INTRODUCTION

学校介绍

安徽财经大学是中华全国供销合作总社与安徽省人民政府共建高校、安徽省重点建设的特色高水平大学和安徽省高峰学科建设高校。学科覆盖经济学、管理学、法学、文学、理学、工学、艺术学等七大门类,是一所多科性财经大学,是我国首批具有学士学位授予权、第三批具有硕士学位授予权的高校。拥有3个省级高峰学科、3个省级高峰培育学科、8个省级重点学科。在2023年软科发布的“中国最好学科排名”榜单中,学校应用经济学、统计学进入前20%,工商管理进入前30%。

PROJECT INTRODUCTION

项目介绍

2007年,经国务院学位办批准,安徽财经大学获得工商管理专业学位(MBA)办学资格,是第七批MBA培养院校。安徽财经大学MBA教育自办学以来,秉承“诚信博学、知行统一”的校训,以培养具有企业家潜质的职业经理人为目标,走出了一条富有特色的创新发展之路。近年来,安徽财经大学MBA教育中心通过系统整合全校优质师资力量,全面优化课程体系和质量管控体系建设,强化财经特色赋能,人才培养质量和办学声誉持续提升。同时,安徽财经大学MBA教育中心注重发挥学科专业优势,深入推动产学研合作,全面助力徽商高质量发展。

PROJECT ADVANTAGES

项目优势

整合学校优质师资,完善落实了兼职教授把方向、校内导师督落实、产业导师促实践的产学研融合、导师组协同育人机制,构建了多元化师资结构。

结合数智化时代背景发展需要和安徽财经大学在经济、管理学科方面的办学优势,设置了智能财务与金融、营销与新媒体电商、智能制造、数智领导力与人力资源管理四个方向。构建了专业基础课、专业必修课、专业选修课和方向选修课四层课程体系。

具有丰厚的校友资源和平台资源。通过整合政府、产业、校友资源,开设沙龙、讲座,引入行业领袖和产业精英,围绕行业信息分享、政企合作、管理咨询等领域,创设互通机会,精准对接供需和统筹资源。

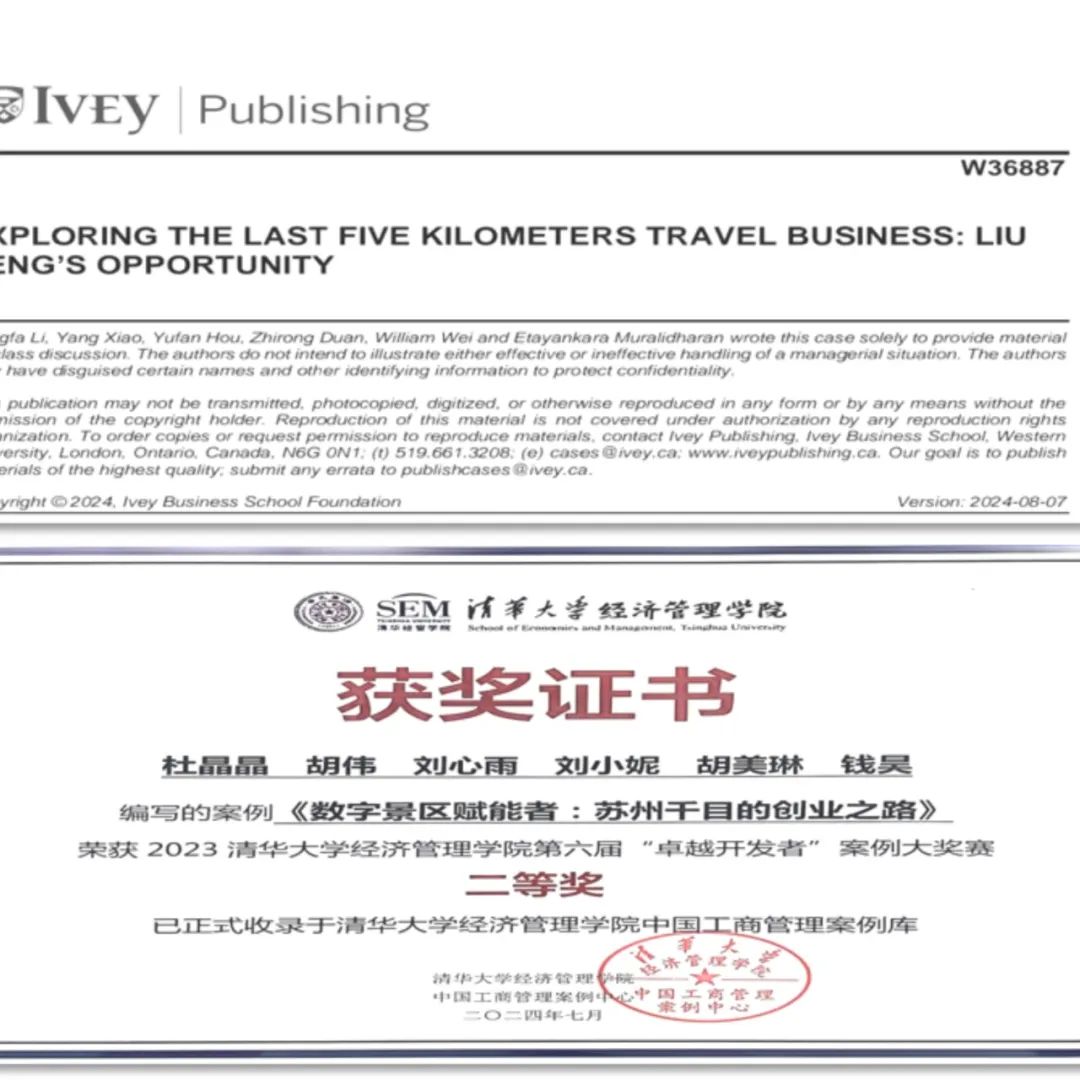

扎根徽商案例实践,形成了“采编—撰写—教学—研究—应用”的五位一体案例教学模式。与企业合作开发的多篇案例成果入选加拿大“毅伟案例库”“中国管理案例共享中心”“中国工商管理案例库”“中国工商管理国际案例库”等国内外知名案例库,多篇案例成果荣获“全国百篇优秀管理案例”,并在清华大学中国工商管理案例中心“卓越开发者”案例大赛中取得佳绩,服务徽商企业发展。

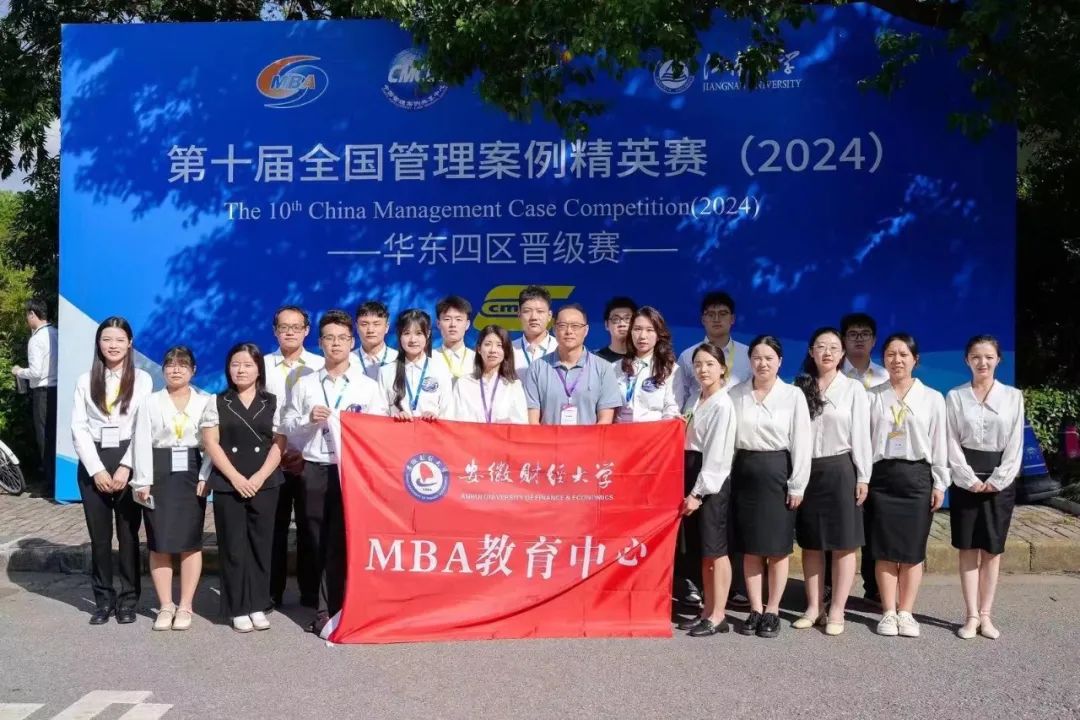

连续多年组织学员参加全国管理案例精英赛、中国研究生企业管理创新大赛、“互联网+”大学生创新创业大赛等全国性赛事并多次斩获佳绩。

将“请进来”和“走出去”结合起来,组织学员开展丰富的实践活动。

先后选派60余名专家教授到美国、英国、韩国、马来西亚等国家和地区的20多个高等院校进行学术交流,并就开展MBA教育合作达成意向,可选派优秀的MBA学生到国外攻读学位、短期学习和企业考察。

依托安徽财经大学合肥高等研究院战略高地,开设MBA合肥班,响应学校新经管发展战略,着力构建“一体两翼”的新发展格局。

ENROLLMENT PLAN

招生计划

培养方式

计划招生人数

学费

培养地点

全日制

(非定向)

58人

5万

蚌埠

非全日制

(定向)

95人

8万

蚌埠/合肥

APPLICATION CONDITIONS

报考条件

APPLICATION PROCESS

报考流程

2024年10月15-28日

9:00-22:00

考生应在规定时间登录“中国研究生招生信息网”(网址:https://yz.chsi.com.cn,)浏览报考须知,并按省级教育招生考试机构、报考点以及报考招生单位的网上公告要求报名。报名期间,考生可自行修改网上报名信息或重新填报报名信息,但每位考生只能保留一条有效报名信息。逾期不得修改报名信息。

2024年11月上旬

考生应当在规定时间内在网上核对并确认其网上报名信息,逾期不再补办。网上确认时间一般在11月上旬(具体时间及要求请关注各省级教育考试院关于研究生招生考试报名的相关通知和各考点的网上确认公告)。未按规定网上确认、缴纳报考费的考生,即使已完成网上报名仍被视为报名无效。

2024年12月21日

初试科目:英语二、综合能力(包括逻辑、数学与写作),均为全国管理类联考。

初试地点:省学位办指定考点,具体以准考证为准。

初试科目代码:综合能力(199)、英语(204),具体内容及要求以每年的MBA考试大纲为准。

2025年3月中下旬

复试由安徽财经大学研究生院和MBA/MTA教育中心共同组织,复试时我校对考生统一进行资格审查,凡不符合报考条件或提供虚假信息的报考者将不予录取,相关后果由考生本人承担。复试科目及复试方式于每年3月中下旬通过我校MBA教育中心网站或研究生招生网站公布。

奖助政策

(一)国家奖学金。奖励标准为每生每年20000元,名额由教育主管部门分配。

(二)国家助学金。资助对象为具有中华人民共和国国籍的安徽财经大学在籍且在基本学制年限内的全日制非定向研究生(有固定工资收入的除外),资助标准为每生每年6000元。

(三)学业奖学金。申请对象为具有中华人民共和国国籍、纳入全国招生计划的全日制非定向研究生,不包含未转入全部人事档案关系的研究生和不在基本学制年限内的研究生。一等奖学金12000元,二等奖学金8000元,三等奖学金4000元。

新生学业奖学金参评覆盖面为100%。1.推荐免试研究生可获一等学业奖学金。2.一志愿生源参评二等学业奖学金,按各学科专业全日制非定向新生人数的40%确定名额。一志愿生源数不超过二等学业奖学金名额的学科专业,一志愿生源均可获二等学业奖学金;一志愿生源数超过二等学业奖学金名额的学科专业,按所确定的名额,依据一志愿生源录取总成绩排序等额确定获奖人选。3.其余新生可获三等学业奖学金。

(四)“三助一辅”岗位资助。助研岗位由导师或课题组选聘;助管、助教、辅导员助理岗位由设岗单位会同设岗教师选聘。助研岗位津贴每学期按5个月发放,每月300—500元;助教、助管和辅导员助理岗位津贴每学期按4个月发放,每月400元。每学期“三助一辅”岗位津贴在考核通过后一次性发放。

非全日制研究生不享受国家奖学金、国家助学金、学业奖学金和“三助一辅”岗位资助。

具体奖助评选办法以学校最新文件为准。